2025.10.12

前回書いた、やる気が出てこないことについて、その原因がわかってきた。

それは複数のことをやろうとすると意欲エネルギーが分散して個々のやる気が減るのではないかということ。言い換えると一つのことに集中した方が、やる気が出せるということだ。

ここ3か月は鮎釣り一辺倒だったので、心も体も鮎釣りになっていて、なかなかヒラマサ釣りに向かう気分が盛り上がらなかった。シーズンがオーバーラップする期間に鮎釣りもヒラマサ釣りも両方やろうとすると、前述のとおり気持ちを盛り上げるのが難しかった。

そんな心境で釣行したヒラマサ釣り1発目にあっけなくヒラマサが釣れてしまい、拍子抜けしてその後釣りをしていても気分は盛り上がらなかった。

簡単に釣れるよりも、なかなか釣れず、簡単に物事は進まない方が、熱中するものだと思う。

壁が立ちはだかり、乗り越えるための困難があるからこそ、達成したときに充実するのだと思う。

それもあるが、まずは鮎釣りを一度完全に忘れてしまった方が、ヒラマサ釣りに集中して取り組め、結果としてやる気も盛り上がってくると思った。

人間の体は一つだが、心も体と同じように一つでありマルチタスクは意欲散漫になるだけでよくないのかもしれない。そうとわかったなら、もう迷うことはない。鮎釣りはシーズンオフとして道具を仕舞い

ヒラマサ釣りにモードを切り替えるために、道具を手入れし、雑誌や動画を見て、気分を高めていく。フィールドの空気を感じ、そこでロッドを操作をする自分、ルアーに猛然と襲い掛かるヒラマサの姿まで想像できたら、心の準備体操は完了だ。さらに釣りの夢まで見れたらいうことはない。ここまで整えられたら、釣れても釣れなくても釣りを存分に楽しむことができるはずだ。

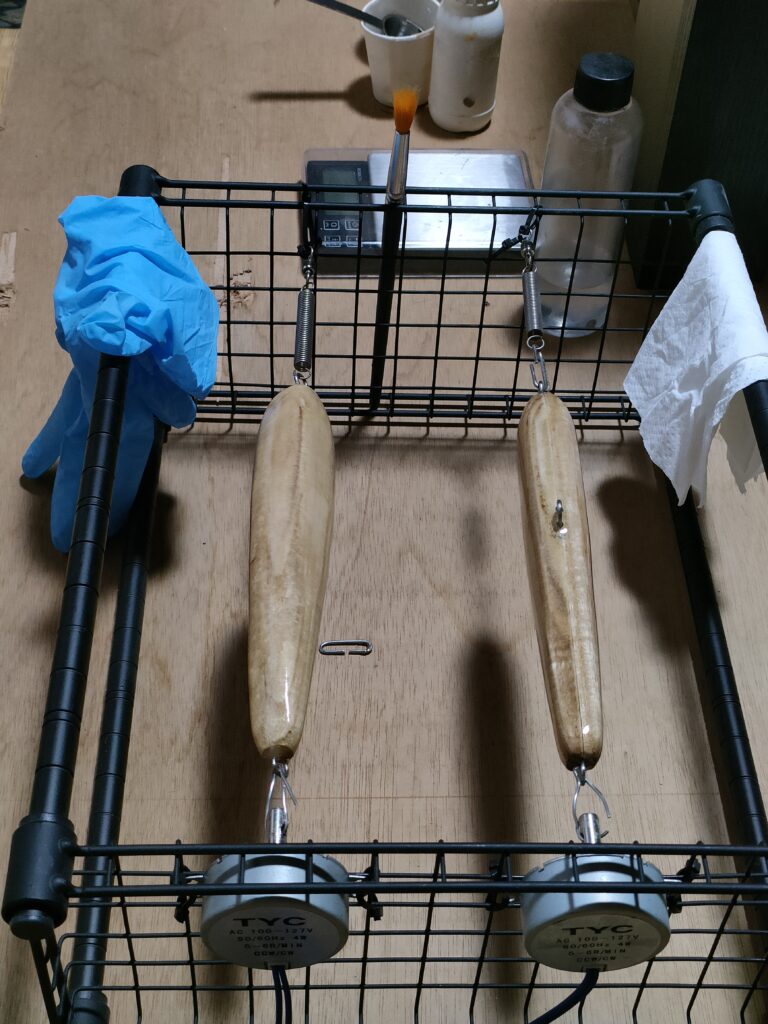

私の場合、さらに気持ちを高める方法として、ルアー作りがある。かれこれ50本ほど作ってきて、求めるレベルに近くなってきたが、さらにボディ形状やオモリの位置を少し変えることで、動きがどのように変化するのか知りたい好奇心はまだまだある。ルアーのアクションというのは、多くの要因が絡みあっていて、理論的に導くのはかなり困難であるからこそ、素人であっても意外な発見があって面白い。

私のルアー作りの手法は、これまで作ったルアーの動きをさらによくすることを目的に、少しづつアレンジを加え、それが動きにどう影響するか確認している。少しだけのアレンジなら影響の確認もしやすい。ある動きの特性がさらに特化したなら、それを尖らせたり、または強すぎる特性をマイルドにしたりしている。

今回は、これまでによく釣れたルアーに少しアレンジを加えた新作を作ることにした。

完成までおよそ4時間かかった。

そんななか、ふと人づてに聞いたchatGPTにルアー作りを聞いてみることにした。

chatGPTに質問。「ヒラマサ用のダイビングペンシルを自作するのにあたって、ミスダイブしにくくするにはどのような形状がよいですか」

chatGPTはものの数秒で理路整然と納得できる説明で回答してくれた。その回答内容は驚いたことに9割がたは自分の思っている内容に近く、その回答の精度の高さに度肝を抜かれた。(それもそのはずで私の主な情報収集先はAIと同じくネットである)さらに、私が考えもつかなかったさらに込み入った方法までアドバイスしてくれる。

一体どうやって回答を導いているのか気になったので、出典元についてchatGPTに聞いてみると、メーカーの技術資料、実釣報告、ルアーデザインの書籍、ビルダーの知見、水力学の基本式、流体力学等とのこと。chatGPTは嘘もつくので、これが合っているかは置いておくとしても、これだけ質の良い情報源を参照して、この進化のスピードでは、近い将来、誰よりも賢くなるのは間違いないと感じた。人間は計算でさえもとうの昔に電卓のスピードに負けているのだから、そもそもAIと比較すること自体ナンセンスなので、これからは効率性、合理性を求めるものは全てAIに任し、人間は非効率で経済性で採算が合わないけど、それ自体が楽しいと感じることに集中して取り組めるようになればいいと思った。お金にならないからと言われて、夢をあきらめ現実的な労働に身を投じた人にとって、これからAIが人間のやりたくない労働を引き受けてくれる救世主になってくれれば、人間は好きなことをやって生きていける。そんな世の中になっていくのかもしれない。

釣りは非効率だけど、それをAIにやってもらおうとは絶対に思わない。釣りはその行為そのものが目的である。魚を多く獲ることが目的ならそれは効率的にAIにやってもらえばいい。その他にも様々な遊び、また効率性が悪く過去の歴史で廃れた技能とかも、それ自体が楽しいものなら蘇るきっかけになるのかもしれない。

新作のルアーがどんな動きをするのかが胸を膨らませて釣り場に向かう。今回は、波高2~1.5mとやや高いが、波の立ちやすいこの時期は、経験上2mまでは釣りになる。秋は、春に比べてヒラマサはかなりのシャローまで差してくる。波高のあるときは、この傾向がより顕著になる。ただ、波高があるとファイト、ランディングの難易度が上がるので、タックルはワンランク上げた方がいいと思う。

朝からヒラマサを狙ってもよかったのだが、初日はスズキ、翌日にヒラマサの方が海況的にいいかと思い、まずはスズキを狙ってみる。明るくなって1時間ほどしてから磯に入る。波の質はときおり大きなうねりでサラシが広がるが、しばらくは小康状態となりサラシが消えてしまう状況。断続的なサラシが理想の条件だが、やってみないことにはわからない。

岩礁に囲まれたガチャガチャしたところにセットアッパー125S-DRを通すと、いきなり竿先が引かれ、勢いよくラインが出ていき、なすすべもなくラインブレイク。おそらくヒラマサだと思うが、姿を見れなかったのが悔しい。

気を取り直して、サラシのない、沈み根の際にセットアッパー125S-DRを通すとスズキがヒット。引きは強かったのだが、魚体は瘦せていた。しばらく餌をとれずに痩せていったのかもしれない。卵を持っていてもいい時期なのだが、腹を裂くと卵もなく、内臓脂肪も全くない、ところが調理してみると脂はほどよくあり最高に美味しかった。外浦のスズキは何度食べても絶品である。

その後も同ポイントで少しサイズダウンしたスズキがヒットしたが、抜き上げのときにフックアウト。反応がなくなってから、徐々にルアーサイズを落とし、レンジも落としていったのだが、反応は得られず。夏シーズンによく効くスピンテールにも無反応だった。秋は通常サイズのミノーでいいのかもしれない。

天気予報が変わり翌日の天気が怪しくなってきたので、1泊の予定を切り上げて、今日は一日中釣りをすることに方針転換。昨年の同じ時期にヒラマサがよく釣れたポイントに向かう。波高がやや高く足場が波をかぶっていて、さらに濁りが強い。湾内の河川自体は濁っていないのだが、湾内のサーフから磯伝いに濁りが留まっている。隆起したことで水深が浅くなり、底の泥が巻き上げられやすくなったのか、原因はわからないが、濁りやすくなったように感じる。ここでは竿を出すことなく移動する。

次は潮通し抜群のヒラマサの期待十分のポイントに向かう。濁りはほとんどなし。気合十分で3時間投げとおして、ヒラマサは2度追ってきたがルアーに触れることはなかった。

これで前回と今回、2回ヒラマサにふられることになった。だが、最初に書いたことと関連するが、簡単に釣れるよりも、釣れない日々が積み重なっていくほど、魚に対する想いが募っていき、それと共に気力が段々と高まっていくのを感じる。実際に1投目に釣れてしまったときは、そのときはなにも感情の高まりがなかった。後から振り返ると釣れて嬉しいことは間違いないのだが、釣れた直後の喜びは正直それほどでもなかった。

一日投げとおし、沈む夕日を背にして釣り場を後にするとき、私は釣れない釣りが元々好きだったことをふと思い出した。ただ無心にルアーを投げ続けることで、内省が深まっていき、日常のいろんなこと、悩み事が心の中で消化されていく。釣れなくとも釣りを終えたあとは清々しく心が晴れ晴れとしていたこと。釣れない日々はまんざらでもない。あとに訪れる感動のためには必要なものだ。何事も辛いことを乗り越えてこそ達成感や喜びがある。

過去の記憶に残っている釣りというのは、10回のボウズの後に釣れたヒラマサ、1週間の九州遠征で気力も体力も尽き掛けた最終日に釣れたヒラスズキ。いずれもそのときのことは今も鮮明に覚えている。

釣果だけに偏らず、釣りという行為そのものを楽しもう。それこそが効率性、合理性に猛進するAIとは違った、人間らしさではないだろうか。

コメント