ここでは私がこれまでルアー作りの中で感じたことや気が付いたことを自由に書いています。書いていることのほとんどが私の主観なので、間違っていることもあると思いますが、なにかしら気づきのきっかけになれば幸いです。

ウッドルアーはレスポンスがいいのか?

例えばウッドとプラスチックを比べた場合、大きな違いは比重になる。プラスチックはウッドに比べて比重が大きいため水の浮力を得るには内部に空気層を設けて比重を小さくする必要がある。対してウッドは元から比重が小さいので、内部に空気層を設ける必要はなく、中身が詰まった状態でも十分な浮力を受けられる。そこで気になることは、プラスチックを中空にすることでウッドの比重に近くすればルアーアクションも同じになるかと言われたらそうでもないらしい。具体的な雑誌名は忘れてしまったがこれに関連したことが釣り雑誌に記してあった。

これについて私の解釈を書いてみることにする。

私のルアー作りは思い付いたことを場当たり的に試しての繰り返しなので、そもそもルアーアクションについて理論的な説明はできないのだが、考えることは好きなので勝手気ままに書いてみることにする。

例えとして、2つのボールを比べてみる。1つは中心が重く周縁は軽いボール、もう1つは中心が軽く周縁が重いボール。この2つのボールはどちらが転がしやすいか考えてみると、慣性モーメントにより、周縁が重いと慣性が大きくなり、転がりにくく、止めにくい。これに対して、周縁が軽いと慣性は小さくなるので、転がりやすく止めやすい。これをルアーに置き換えてみると、周縁の軽いルアー(ウッド製)は、慣性が小さいので高レスポンス。周縁の重いルアー(プラスティック製)は、慣性が大きいので低レスポンスになる。

ただ、プラスチックでも周縁の肉厚を変える、内部リブの配置、あえて中空を減らし、軽量コアを入れるなどして、慣性モーメントをウッド寄りに下げる設計も可能だと思うし、実際にメーカーもやっていると思う。

| 特性 | プラスチック | ウッド |

|---|---|---|

| 慣性モーメント | 大 | 小 |

| レスポンス | 遅い | 速い |

| 惰性 | 長い | 短い |

| 動き出し/切り返し | 鈍い | シャープ |

| 操作感 | 安定寄り | 即反応・ピーキー |

ルアーアクションのメカニズムについて詳しく知りたくなってきて関連書籍がないか探してみたところ、アクションとルアー形状の関係については以下の書籍「最新!手づくりルアー完全マニュアル」が詳しかった。ただ、ここで扱ったテーマについては記されていなかった。

木材の種類はどれがいい?

動きのレスポンスをよくするために比重の小さいものを求めるなら世界一軽い木材であるバルサが最適だが、バルサの場合、柔らかすぎるので強度を上げるためにコートを厚くする必要があり、やりすぎると周縁が重くなりウッドの利点が損なわれてしまう。

バルサの次に軽い木材は桐になる。バルサと桐の両方を試した結果、バルサは柔らかすぎてルアー作りの加工中に少し力を入れ過ぎたり押し付けただけで凹むので扱いにくく、桐の方が扱いやすかった。ただ、切削加工はバルサの方がしやすい。桐は、繊維方向を見て順目に沿って切削しないと表面が荒れてしまう。桐はホームセンターにも置いてあるが、私の知る限りそのほとんどが集成材になる。ただ集成材とはいっても板材にするために幅方向を接着したものなので、この接着部分を避けてルアー作りに使えば、無垢材と同じような使い方ができるので特に問題はない。他に杉や檜も安価に手に入る木材だが、桐と比べると比重は大きくなる。

型取り(木取り)の留意点

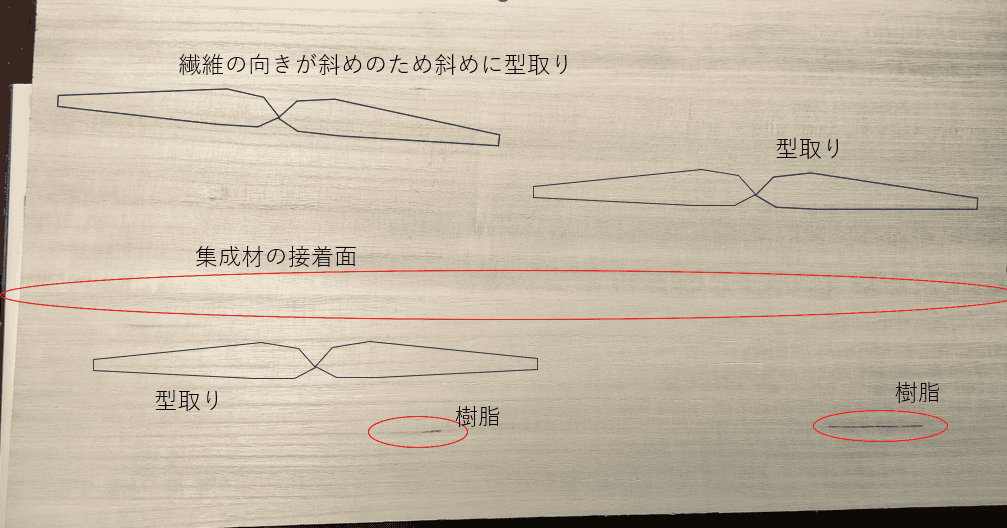

ルアーの型取りはルアーのヘッドとヘッドが向かい合わせになるよう切り出すことで左右の重さが均等に近くなりバランスがよくなる。ルアーのL方向(体長方向)と木材の繊維を平行にすることで曲げ強度が強くなり、切削性もよくなる。ただ、そうすると側面から押しつぶす等による圧縮強度は低くなるが、これはコートを厚くすることで対応可能。下図は厚み13mmの桐集成材で板の幅方向に接着面の筋があるが、前述のとおり、ここは集成材の接着部になるので避けるようにする。(集成材とは幅の小さい木材を幅広にするため、幅の狭い板や角材を接着したもの)下図左上は繊維が斜めに走っているが、ここでは繊維の向きとルアーのL方向が平行になるよう少し斜めに型取りする。あとは、樹脂の溜まりのようなものも避ける。板を購入する際は、できるだけ繊維の方向がまっすぐなものを選ぶ。ちなみに繊維(木目)の間隔の狭いものほど比重が大きく、強度も上がるので、用途に合わせて選ぶ。

下記の本は木材について詳しく記されている。少し難しい内容も入っていて専門的だが、内容は深いので木工DIY等が好きな方にとって、ホームセンターの材料選びにも役に立つと思う。

半割式でできること

下の画像は、昨年最も釣果がよかったルアーの貼り合わせ前の半割の状態。小さなオモリは微調整で入れた。ステンレス線はできるだけ腹面に入れて低重心化を図った。半割式はオモリやワイヤーの配置に自由度が高い。このルアーの動きはクイックレスポンスでレンジは浅く、ロングジャークすると背面を水面から出し水飛沫を上げながらのスケーティング&ワイドスラローム。魚から見て水面近くを動くルアーは、シルエットが把握しにくいのか、渋い状況でも効果的でルアーサイズに比して小型(50cm~60cm)もよく釣れる。小型が釣れる理由はもしかしたら、魚がルアーの後ろから追尾した場合、魚からはルアーのテールしか見えず、ルアーの側面を目視できず、長さ方向のサイズが把握できないからなのかもしれない。半割式の他には貫通式があるが、これはステンレス線を通すためのルアーのL方向への穴開けと、ラインアイ、テールフックアイの加工が難しいのでハードルが高くやっていない。

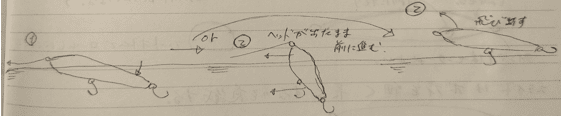

ヘッドを動きやすくするには

後方重心であるダイビングペンシルの場合、ヘッド側(フロント)を軽くすることで水の抵抗を受けたときに側面を向きやすくなるように思う。(ただし、軽さよりも抵抗の方が支配的なので、ヘッド形状は側面を向きやすい水受け形状にする)ウォブルやスラロームアクションはルアーが横を向くことが起点となる往復動作なので、横を向きやすくすることが初動の速いキビキビとした切れのあるアクションにつながる。そのためには、軽い素材を使うのはもちろんのこと、強度は低下してしまうが、ヘッド側のコートを薄くしたり、またボディを中空にすることも効果的である。ちなみに、魚がかかったときに曲げによる力でルアーが破壊される可能性の高い個所は、テールフックとフロントフックの間が多い。ただ木材は曲げられたときに外縁ほど応力が大きくなるので、木材を使ったボディを中空にすることは、曲げに対する強度低下はそれほど問題にはならない。だが、中空だと魚の歯やフック傷によって浸水しやすくなることは考えられる。ボディを軽くする方法として他には、ボディの外縁と内側を比重の違う木材で構成することが考えられる。例えば、外縁は比重の高い硬めで強度のある材を使い、内側には比重の低いバルサ等にする等。私はボディを彫刻刀で掘って中空にすることもあるが手間がかかる割には、それほどルアーの動きへの効果を実感できていない。中身が詰まっていて比重が軽いのは木材ならではの大きな特性なので、中空にはせずこれを活かした方がよいとも思っている。軽ければいいものができるかと言えば、そうとも言えないので。だが、わざわざ手間をかけて木材でルアーを作るなら、木材の特性を最大限活かした工業製品にはできないルアーを作りたいと思う。

接着剤はエポキシがいい

木材用の接着剤には、よく知られる乳白色の木工用ボンド(ポリ酢酸ビニル樹脂エマルジョン接着剤)があるが、これは耐水性がないので、ルアーには不適。木工用ボンドは安価で使いやすいので何度か試したが、ルアーはコートされていても使用中は徐々に吸水してくるもので、それにより木工用ボンドが白くなって浮き出てきたことがある。ルアーはコートされているのでルアーがバラバラになることはないのだが、強度や耐久性が低下するように感じる。対してエポキシ接着剤は100均でも手に入る2液タイプを使っているが、耐水性、耐久性共に優れており、今のところ問題を感じていない。ただ、2液を計量することや、低温では気泡が抜けにくく、粘度が高くなって扱いにくいところがある。ちなみに上記の木工用接着剤は熱可塑性であり熱によって再び軟化する性質を持っており、エポキシ接着剤の方は熱硬化性であり、いったん硬化すると、もはや軟化することはない。

動きの微調整には板オモリを使用

できあがったルアーをフィールドで使ってみてわかることがある。よくあるのは浮力がありすぎて、水面を転がったり、飛び出したりするケース。こんなときは強力粘着テープが付いた板オモリをルアーに貼ることで大抵は修正できる。板オモリはダイソーにあるものを使っているが、店頭に見当たらないこともあるのでそんなときは、釣り具店で購入している。基本的に自作ルアーは少し軽めに作りフィールドで動きを見ながらオモリを追加して完成とすることがほとんど。重りをルアーの内部から取り出すのは手間がかかるため、軽めに作った方がよい。自作ルアーの調整方法を簡単に書くと、ミスダイブが多いときは、ルアーの重心を変えるために重りを追加したり、ラインアイから腹面にかけてボディ側面を削ってスリムにしたり、頭の周縁を削って小顔にしたりする。だが、いくら調整してもよくならないことがある。そんなときは、そもそもルアーの左右のバランスがよくないのかもしれない。(だから、できるだけ左右均等のバランスになるよう木取りを行う)

ダイブ性をよくするには

ミスダイブには主に2つのパターンがあると思っている。1つは頭がつんのめって前転するパターン、頭が下へ潜りきれずに強い抵抗がかかることで転がる。急ブレーキをかけたときに後ろの荷重が抜けて浮いてしまうのと似ている。これへの対策は、テール側にウェイトを追加したりテールフックを重くしたりしてテールの浮き上がりを防止する、または、頭の腹面側を水を切りやすいよう削って細くしたりする。

もう1つのパターンはジャークの糸ふけが少なかったり、足場が高かったりしてラインを上気味に引いてしまいルアーの頭が下を向けずに潜れずに前進する。また、ラインがさらに高すぎる状態で強いジャークをするとルアーが飛び出すこともある。これへの対策は上記と共通するが、他にもフロントアイ付近に板オモリを貼ったりしてフロントを重くする。ちなみに極端なテール重心のルアーの場合は、ラインアイ近くに板オモリを貼ることで、ダイブしやすくなり、アクションはワイドなスラロームになることもある。

軽いフックの方がルアーの動きを引き出せる

フックはルアーを安定させる効果があり、荒れた海面のときにはフックを重く、かつトレブル等の抵抗の大きなものにすることでルアーを安定させることができる。反対に穏やかな海面のときは、フックを軽くした方がルアーのレスポンス、動きがよくなり、そのルアーのアクションを最大限に引き出すことができる。また、フックをロングシャンク、またはアシストラインを長くすると、ルアーから離れた後方に強い抵抗点ができるため、ジャーク時にルアーが飛び出しにくくなり、アクションは左右の振り幅が抑えられるが、やや直線的になる。ルアーには適合フック重量があるので、フックを軽くしすぎると操作性が悪くなったり、アクションの質が変わる。そこでフックを軽くしたときは、軽くした分、板オモリ等をボディに貼ることでルアーの操作性は損なわずに動きをよくすることができる。もう少し詳しくいうと、ルアー重量に対してフック重量の割合が小さいほどルアーの動きが際立つ。(例えば、あるルアーの適合フック重量6gのところ、4gのフックにした場合、差し引き2g分をルアーボディに追加する。)これを自作ルアーに置き換えてみると、あえて軽いシングルフックでバランスをとることで、凪の日専用のルアーにできたりする。逆にかなり重いフックでバランスするよう作れば、荒れた海面で使いやすいルアーになったりする。(ルアーはフックが軽い方が自然な動きを演出できる。フックが重いほど、また抵抗が大きいほどアクションのレスポンス、安定性は損なわれる。

オモリの位置

基本的にルアーのフックは腹面側に付けるので、オモリも腹面側に付ける方がルアーの姿勢が安定する。ルアーの浮心に対して重心を低くするほど、起き上がりこぼしのように復元力が強くなる。これとは反対にオモリを背面側に寄せすぎるとルアーはバランスを崩しやすくなり、極端な場合は、傾いた状態から復元しなくなる。強く低重心に寄ると復元力が強すぎて動きにくくなるように感じるので、低重心もほどほどにした方がルアーのバランスが崩れやすくなって初動の良さや、動きの軽快さ、ランダムさも出るように感じる。とはいえ、これだけの影響ではなく、ルアーの高さ(体高)やオモリの分散も関係する。

ルアーのアクションを切れのあるものにするなら、オモリは集中させた方がよい。私の考えでは、腹面側に付くフックもオモリなので、センター側にオモリを入れる場合、ここにオモリを近づけた方が集中配置の上で合理的と思っている。後方重心なら、後方のリアフックアイにオモリを近づけて配置し、センター重心なら、フロントフックアイにオモリを近づける。

ルアーを動かすのはジャークの力であり、この入力エネルギーが意図しない不必要なルアーの動作に使われてロスしてしまうと、狙いのアクション、例えばウォブルやスラロームを発生させにくくなる。ジャークの力をルアーのどこに配分して、どのようなアクションを出すのかがルアー作りの面白さだと思う。オモリの位置とボディ形状どちらもアクションに影響するが、私の経験では、形状がダメなルアーはオモリの調整で問題が解消できないことが多かったので、ボディ形状の方を特に真剣に考えた方がいいと思う。ボディ形状のおすすめの作り方は、まずは太めに作り、動きを見ながら、徐々に削っていく方法、動きの変わっていく様がわかりやすい。

ラインアイの位置

市販のダイペンのほとんどが、おおよそ1/2の高さにラインアイがある。一般的にラインアイの位置について2つの意見がある。ラインアイは上(背面に近づける)にするほど深く潜り、アクションはタイト(幅が狭くなる)になる、または軽いS字軌道を描くようになる。バイブレーションがいい例でラインアイを背面に近づけるほど、浮き上がりにくく、タイトな動きになる。これに対してラインアイを下(腹面に近づける)にするほど浅く潜り、アクションはワイドになる、または狭く大人しい動きになる。実際に試してみたところ、潜りの深浅については上記の通りだったが、アクションについては、この通りとは思えず私が感じたのはラインアイを上にして深く潜らせるとジャークの力を潜りである縦方向に割かれる分、横方向の往復動作のアクションがスローになること。つまり、潜りは浅い方が横方向のアクション(スラローム等)に使われる力の配分が大きくなると思った。また縦アイ、横アイの違いについては、ルアー背面から見て、縦アイ(垂直)は動きが安定し、横アイ(水平)はイレギュラーな動きがでやすいとも言われている。今後試して確認したい。

ルアーが深く沈むほど、浮力は大きくなる

浮力とは、水の場合、水中で物体を浮かそうとして、物体に対して上向きに働く水の力を浮力といいます。

これを釣りに当てはめると、浮力はルアーから生じるのではなく、水から生じるものになります。

例えば、空気中ではルアーは浮くことができないし、海水よりも淡水の方がルアーは浮きにくい。

このことからも、浮力はルアーから生じるものではないことがわかります。

また、ルアーが深く沈むほど、浮力は大きくなります。直感では、ルアーのボディの沈む割合が大きいほど、浮力が大きいと感じますが、これは誤りで、正しくはルアーのボディの沈む割合が大きいほど浮力が大きいことになる。

また、「同体積で密度の違う2つのルアー」を比較した場合、密度の高いルアーの方が、より深く沈んでいるため、結果的に受けている浮力は「大きい」ことになります。

ルアーが水に浮いている(静止している)とき、「ルアー自体の重さ」と「浮力」はつり合っています。

ダイペンを使っていて浮力が大きいと感じるのは、浮き姿勢で頭が大きく出ているとか、ダイブ後の浮上が速いとかですが、現象を深堀っていくと物理的な言い方では誤りだったりします。ただ、私たちは実体験の方をあてにするので、科学の世界と日常の世界はかならずしもつながっていないと思います。科学的には誤っていても、目的、意図していることに向かっていけるならそれでいいと思います。私も実体験の方を優先して生きている人間です。

コートの浮力への影響

コートを厚くするほどルアーの重量が増え、密度(比重)も増加する。だが、それに伴い体積も大きくなるので、重量の増加に比べて、水に浮かべたルアーの沈む量はそれほど増えない。(少し喫水面が上がる程度)

ただし、比較的重たいコートであるエポキシの比重は1.1~1.2あるので、コートを厚くしすぎると無視できない比重増加になり、その結果、ルアー本体が沈む(喫水面が上がる)ことになる。

コートを厚くするとダイブ後の浮上速度は遅くなる?

コートを厚くすると、ルアーの体積が増え、重量も増加する。コートの比重はブランク(ウッド)と比べ大きいので、この分ルアーの比重は増え、ルアーは少し沈む。(喫水面が上がる)ルアーの浮上速度は、水から受ける浮力よりも、ルアー体積の増加による水の抵抗の影響が大きい。例えば、ルアーをジャークした後の浮上するタイミングにおいて、水面への移動方向のルアー投影面積が大きくなるほど、水の抵抗が増し、浮上速度が遅くなる。ここで浮上速度は水から受ける浮力よりも、投影面積が受ける抵抗の影響が大きい(支配的)。つまり、コートを厚くすることによる密度増加よりも、ルアー移動方向の受ける面が大きい方が浮上速度は遅くなるので、コートの増加はそれほど浮上速度に影響しない。

| 項目 | 密度(比重)が高い(重い) | 密度(比重)が低い(軽い) |

| 自重 | 重い | 軽い |

| 喫水(沈む深さ) | 深い(喫水面が下がる) | 浅い(よく浮く) |

| 排水量 | 多い | 少ない |

| 受けている浮力 | 大きい(自重と等しいため) | 小さい(自重と等しいため) |

また、同体積で同形状の場合は、軽い方が浮上速度は速くなる。この場合、コートは厚いより薄く、かつ比重も軽いものにした方が、ルアーのレスポンスもそうだが、ダイブ後の浮上速度も、速くなる。

だが、繰り返しになるが、浮上速度を速くしたいなら、ルアーを軽くするよりも、浮上方向のルアー投影面積を小さくした方が効果的。これは、水平浮きのルアーを潜らせた後の浮上速度が遅く感じる実体験とも一致するので納得できる。

他の影響としては、コートを厚くした場合、外殻質量が増加し、慣性モーメントが大きくなり、ルアーアクションのレスポンスが遅くなる。

ルアーのレスポンスを速くしたい場合の、理想のコートは、薄くても強度があり、衝撃を吸収し割れにくく、比重の軽いもの。

水受面を大きくするか、小さくするか

ルアーを引いたときに受ける水の抵抗を大きくした方が激しい動きになる。一方、水の抵抗を小さくすると大人しい動きになる。水の抵抗を大きくするには、ラインアイからボディにかけての角度を大きくする。(ルアーのヘッドを尖らせるよりも丸く大きくする)特にラインアイからボディへの水平方向への角度が大きいほど、横の動きが大振りになる。縦(体高)と横(厚み)の比で、横が小さすぎる(身幅が薄いと)とロール優位の小振りな動きになり、横が大きいとスラローム優位の大振りな動きになる。要は鋭角なとんがり頭よりも、鈍角なずんぐり頭の方が動きの横幅が出て、アクションも破綻しにくい。

カウンターウェイトはあった方がいいのか

ダイペンは基本的に後方重心となるが、カウンターウェイト(以下CW)(またはセンターウェイト、フロントウェイトとも言ったりする?)としてリアのオモリとは別にフロントフック近くにもオモリを入れることがある。前述のようにオモリを集中させた方がアクションに切れが出るなら、CWは入れずに後方にウェイトを集中させた方がよいと言えるのだが、実感としてはCWを入れた方が、ロールが抑えられて前方へのアクションに伸びが出て、さらに横(水平方向)への動きも大きくなるように感じている。その理由としては、リアだけにオモリが集中しているよりも、フロントとリアにオモリを分散している方が、ルアーの姿勢が安定し直進性が増すと思うからである。詳しく言うと、ルアーのセンターに高さがある形状の場合、水中では上向きの浮力が働く。ここでオモリが仮にルアー腹面側にあると下向きの自重が強くなり、ロールが起きても上向きの浮力による復元力が強くなるので、ルアーの姿勢が安定する。姿勢が安定することで直進性も向上するということ。これとは反対に復元力を弱くしたい場合は、CWの高さを上げていくことでバランスが崩れやすくなり、傾きやすく復元しにくくなることでゆったりと交互に側面を見せながらの動きになる。オモリを分割する際の注意点として、フロントにはリアの2割程度のウェイトが動きがよかった。例えば、フロントとリアに均等にオモリを分けると、ルアーが安定しすぎて泳がないルアーになる。ただし、フロントが細身のタイプのルアーは、フロントの浮力が小さいのでCWの効果は薄れ、むしろCWのない方がワイドな動きになることもある。ここまで言っていながら矛盾するようだが、軽い材料(桐やバルサ)を使ってリアにオモリを集中させるとダイブさせにくくなる。特にヘッド側にボリュームがあるとその傾向が強くなる。だから、軽い材料を使う場合は、フロント側の比重を大きくするためにオモリを入れた方がダイブしやすくなる。そうすると元々比重の大きい材料(プラスティック等)との違いがなくなるのではと思われるが、そんなことはない。プラスチックは外縁に重量があるが、軽い木材の場合は、内部に入れたオモリが重心となる。

ワイヤーは軟質と硬質どちらがいいのか

軟質は、曲げやすいのでアイ加工がしやすい。完成したルアーのアイを曲げて動き調整することもできる。対して硬質は、曲げにくくアイ加工がしにくい。完成したルアーのアイも曲げにくい。価格は軟質の方が安い。加工後の見た目の美しさは硬質が勝る。強度について測ったことはないが、一般的に硬質の方が強いといわれる。よく軟質は使用中に曲がりやすいと言われるが、1.6mmの太さのものを使用している限りでは、これまで使っている途中に曲がったことはない。

貼り合わせ前のバランス調整のやり方

接着して張り付けてしまうと簡単にオモリを減らしたりできなくなるので、半割の内にだいたいのバランスを決めてしまう。やり方は、半割のボディにワイヤーとオモリを入れてから、接着剤を使わずに張り合わせし、その上から薄いビニール袋を被せて水が入ってこないようセロテープで止めてから、水に浮かべる。水に浮かべたとき、ボディ体積の内、どのくらいの割合が水面より下になっているか確認する。その際に参考に既に完成したルアー、または市販のルアーを一緒に水に浮かべるとだいたいの当たりが付けられる。あと数gの詰めは、フィールドでテストして板オモリを貼って重くするか、ボディを削って浮力を下げたりして行う。

無難につくる方法

まずはオモリの位置を決める。飛距離を優先するなら後方重心一択となる。次に浮力については、ボディ材料の密度と体積で、オモリの重さはだいたい決まってくる。例えばどこのホームセンターでも売っている厚み13mmの桐集成材(比重0.3)を2枚貼り合わせてルアー長190mm、幅25mm、体高35mmを作るのであれば、オモリはだいたい40~45gほどでバランスが取れる。残る数gの微調整はフィールドで使ってみて、オモリを足したり、ボディを削ったりしながら、動きの変化を確認し、納得のいく形に近づけていく。

下の画像は、現地で板オモリを貼って動きを確認した後、実際にボディを削ってオモリを取り付けるところ。

飛距離を出すには

オモリをできるだけ後方に集中配置し、かつ後方の密度を大きくするため、テールを細く絞る。飛距離を優先すると自ずとテールの形状は細く絞るものと決まってくる。

フック交換しても動きを改善できない

動きがいまいちのルアーを、フックを大きくしたり、小さくしたり、軽くしたり、重くしたりしてあれやこれやと試行錯誤しても改善できないことがほとんどだった。原因はそもそものボディ形状がよくない可能性が高いと思っている。水受け面(ラインアイ側から見たヘッド正面)の形状がルアーアクションに大きく影響する。これがわかってからは、ルアーを作るときに、まずヘッドの背面側の形状と腹面側の形状を考えるようになった。

ボディが太いタイプと細いタイプ

ボディを軽い木材にした場合、バランスを取るためにオモリを多く入れる必要がある。ボディが太いとさらに多くのオモリが必要になる。逆に言うとボディを重い木材にした場合、オモリは少なめでバランスが取れる。この特性を利用するとボディを細身にしたい場合、十分な浮力が得られる軽い木材にすることで、細身でありながら多くのオモリを搭載できる。重い材料の場合、どうしてもある程度ボディを大きくしないと浮力が稼げない。例えば、重い材料で極端に小さなルアーを作るとオモリを少しでも入れると沈んでしまうので、フローティングタイプにできなくなる。その点、ロックショア用のルアーは大きさがあるので、材料の重い軽いはそれほど影響は受けないが、極端に細身のルアーを作る場合は、軽い木材でないと作れないかもしれない。また、軽い材料を使う利点としては、多くのオモリを搭載できることで、その重りを後方に集中させれば、かなりの飛距離を出せる。

フィールドで確認する項目

以下の項目を確認するとルアーの特徴を把握しやすいと思っているが、実際に意識して行うかは気分次第なところがある。

1.ダイブのしやすさ。(ミスダイブしにくいか。)

2.引き抵抗は軽いか、重いか。(軽いのが好み)

3.スラローム幅の大きさ。(小回りか大回りか)

4.ロール性。(スラローム寄りかロール寄りか。よく釣れるルアーは、この配分が絶妙である)

5.レンジ。(個人的には浅い方が好き。深く潜ると浮上も遅くなるし、引き抵抗も重くなるため。理想は水面に飛び出さない範囲で浅く潜ること)

6.ダート性。(発生するか、しないか)

7.浮上の時間。(早いか遅いか)

8.ランダム性。(イレギュラーアクションが起こるか)

9.安定性。(意図した操作を繰り返し行えるか。ランダム性とは相反するところがある)

10.好きな動きか。(これがかなり重要。好きな動きでないと釣りをしていて楽しくない。

コメント