2025.9.5記

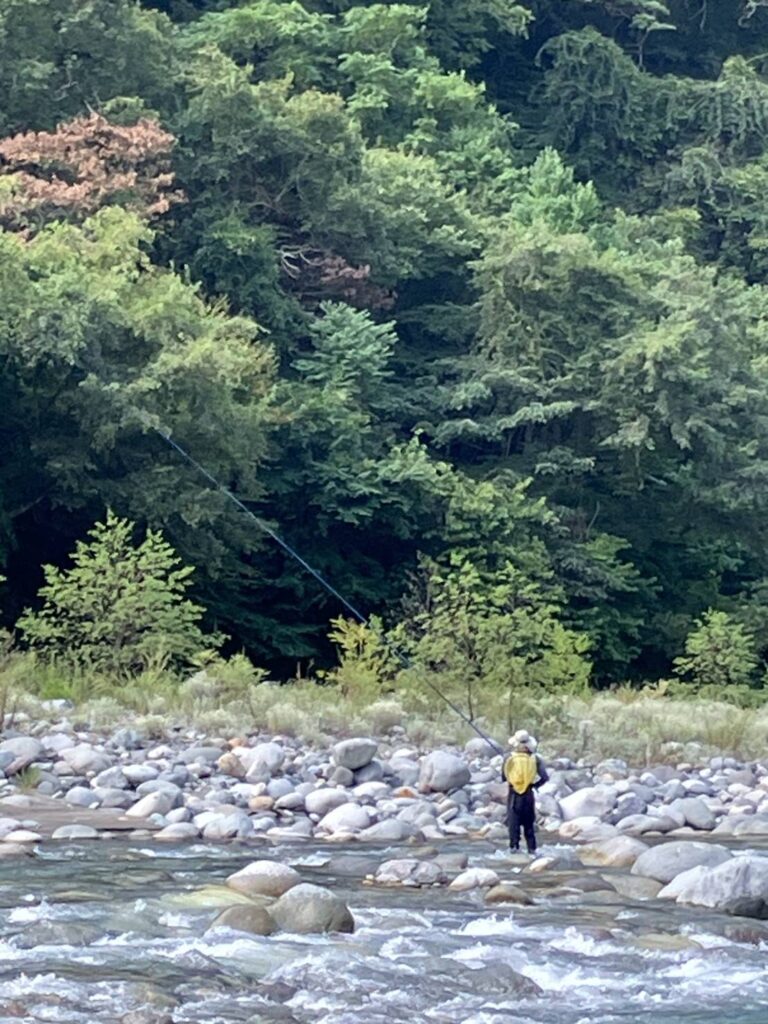

9月に入り秋の気配が漂ってきた。高原川沿いの国道41号線は、数えてはいないが100回以上は通っているかもしれない。それだけ通っていながら高原川で釣りをしたことは一度もない。だが、鮎釣りを始めたことで高原川は気になる存在になっていた。

富山から高原川に向かう場合、先に宮川があるのでそっちに引き寄せられるが、距離の遠近さらに遊漁券料金の高い安いで行く河川を選ぶのも損得で行動しているようでよくない。ここは、あえて距離も同じ、遊漁料も同じとした場合に、高原川と宮川どちらに行きたいか考えてみた。宮川は今年既に3回行っているのに対し、高原川は行ったことないので、ワクワク感で高原川が勝った。高原川では、どんなフィールドが待ち受けているのか、初めての場所は心が躍る。

天然オトリ2匹を購入し、状況を聞くと、どこでも釣れるとのことなので、すぐ近くのポイントに入ってみる。

水量は多く、水は若干白く濁っている。北アルプスの高山帯が近いこともあり水温は冷たい。初めての川でよくわからないので、ポイントを定めるためにしばらく川を観察する。流心の石は白くなっていて苔が付いていないように見え、流心を外した流れの緩いところは茶色の苔が付いている。まだ経験が浅く石色の良し悪しはよくわからないので、とりあえずいたらすぐに反応が出やすい流芯の石裏の流れのよれを探ってみる。反応の出るのが早いポイントなのだが、しばらくしても無反応。少しづつ下流に下り同じく良さそうなポイントを打っていくが、一向に反応が出ない。下流には釣り人がいたので、もしかしたら既に魚が抜かれているのかもしれない。そこで、その釣り人よりもさらに下流に下り、流心を少し外したところを攻めると強い当たりの元気な鮎が掛かる。しかし、後が続かない。

冷静に状況を観察すると、水量が多く川幅の狭いところは流れが強すぎて苔付きがよくないのかもしれない。たしかに流れの弱いところの方が石色がいい。そこで川幅の広がった流れの緩い、そこにある段々瀬を探ると、すぐに鮎が掛かる。

それからはその段々瀬を1段ずつ下りながら、数を伸ばしていく。ポイントにオトリを入れるとすぐに掛かる。ひとつひとつのポイントは小さいので、次々とポイントを変えて釣っていく。粗方ポイントをつぶしたところで、ここでは20匹ほど釣ることができた。他のポイントでもやってみたいと思い、早めに場所を移動する。

次に向かったのは夫婦岩といわれるポイントでここでも段々瀬を狙ってみるが、先ほどのポイントよりも流れは緩く石も小さく、掘られたような深みも少なく反応がない。そこで、流心を狙うため3号のオモリを付ける。流れが石に当たって盛り上がった後ろから、オトリを少しづつ引き上げていき、石の横をかすめるようにオトリを上流に引き上げていくと強いあたりが出る。良型だったが掛かり所が悪く空中バレしてしまう。その後も同じパターンで2匹かかるが、その内の1匹で合わせ切れしてしまう。石の際を引くことが多かったのでラインが痛んでいたと思われる。

そこからは少し流れの緩やかなポイントでやってみるが、ちょうど立ち位置から入れやすいポイントでは反応がない。そこで岸際を下竿でスライドしながら探るとすぐに反応があるが、単発で終わる。

夕方が近づき谷は日没が早いため川の半分ほど陰ってきているが、最後のあがきで最初のポイントと似たような段々瀬のあるところでやってみると、同じパターンでコンスタントに掛かる。暗くなってきて水中が見えにくくなってきたあたりで終了とした。

河川が変われば攻略法も変わってくる。今回は水量が多く、流れの速いポイントでの釣りの難しさを感じた。水温も低かったので、腰まで入るならドライスーツ等の相応の装備が必要だと実感。石は滑りやすかったので川を切るときに、足元のふんばりが効かずに緊張した。

初めて釣りをした高原川。山間部の河川であるが川幅は広く、ポイントは豊富にある。宮川とはまた違った魅力のある河川だった。高原川は近年濁りの入ることが多いようだが、濁りのない透明度の高い条件で釣りをしてみたいと思った。今回は9月に訪れたが、来年は8月に行ってみたい。

ここからは鮎釣りの引き抜きタモキャッチについて、鮎釣り2年目(私)の試行錯誤から気づいたことを忘れない内に書いておきたいと思う。タモキャッチの成功率は昨年よりは上がったが、調子にムラがあって悪いときは3回に1回はミスする。特に流れの強いところでの成功率は低く、よくある失敗パターンは、鮎が強い流れに乗って下流に走り、鮎と釣り人との距離が開いたとき、鮎が水面から飛び出さないように竿尻を下げてゆっくりと寄せようとすると針から鮎が外れてしまうことが多い。だからといって、早めに引き抜くと竿の大きな曲がりが戻ることによる強い反発で鮎が高く飛んだり、水面でバウンドしたり、またはライナー気味に鮎が飛んできて早い動きに目が追い付かずにキャッチミスになったりする。

鮎釣りの引き抜きは難しい。やればやるほど少しづつ上達していくのは実感としてあるのだが、魚が掛かったときはいつも緊張する。最初のときは、全然キャッチできず、球技が苦手でボールを受けることができない私には動体視力が欠けているから鮎釣りのキャッチができないのではと悲観していたが、今年になってから少しづつキャッチできるようになってきた。うまくタモでキャッチできたときは、まるでテニスラケットのスイートスポットにあたったかのような爽快感がある。私がキャッチを成功させるために最も効果があったと感じたことはズバリこれである。

「竿を立ててから、ゆっくりと竿尻を上昇させていき、掛かり鮎の引きが収まってきたところで引き抜く」

竿を立てることを強く意識する必要がある。竿によって引き抜きしやすい角度には違いがあるが、要は竿の弾力が最も活かせる角度にすることが重要。

こうやって書くと簡単なことのように思えるが、実際にやってみると竿を垂直に立てるまでのところが非常に難しい。状況に合わせて調節することは多く、例えば水の中に深く立ち込んだ場合、めいっぱい竿を上げても鮎が水面を切らなかったり、鮎が水面を叩いてしまうので、糸を短くして対応する必要がある。これとは逆に深く立ち込まない場合、竿がのされやすく、また鮎が水面から勢いよく飛び出してホームランになりやすいので、糸は短めより長めにした方が対応しやすい。または竿を短く持つ(竿尻から少し上を持つ)ことでも糸を長くしたのと同じ効果がある。(だが、竿を短く持つと竿がのされやすくなるので、釣り人が腰を落として水中までの糸の長さを調節した方がいいかもしれない)また、魚が大きいと竿の曲がりが大きくなるので糸は短い方がよく、様々な状況によって引き抜きしやすい糸の長さは変わってくる。

引き抜きを成功させるコツまとめ

・糸の長さを立ち込む深さに合わせる。(竿を短く持つ、またはしゃがんでも糸を長くしたのと同じ効果がある。)

・上竿で魚を掛ける。下竿になったときは自分が下流に下って上竿に近い角度にする。

・魚が掛かったとき、掛かり鮎が勢いよく飛び出さないように竿を少し短く持ちながら徐々に竿の高さを上げることで魚が近くに寄ってくる。竿が垂直に近くなって(竿の弾力を活かせる状態になったところ)魚が浮いてきたところで引き抜く。

・おとり鮎は無視して掛かり鮎だけを見る。

・利き手とは反対の手にタモを持った状態で竿を両手で持って引き抜き、鮎が飛んだあとに少し軌道を修正する。掛かり鮎が水を切ると、すぐにタモを持っている手を竿から離しがちになるが、そうなると利き腕1本となりコントロールが乱れる。キャッチ寸前まで竿を両手で持った方が安定する。

・タモを持つ手とは反対側に鮎が飛ぶとトラブルになりやすいので、例え手が届かなくったとしてもタモ側に行くような意識で引き抜いた方がよい。後ろにスルーして戻ってきたときに掬ってもいい。

・掛かり鮎をすぐに水面から出そうとすると、水面に近いところの方が流れが速いこともあって、鮎が流れに乗り竿がのされやすくなる。この対策は、竿を寝かせて上流に引き上げてから竿を立てた方がよい。

上手な人を見ていると、体の動きが少なく、まるで鮎がタモに吸い込まれるようにキャッチしている。大切なことは竿のコントロールであることはわかってきたが、それがなかなかできない。できないことがあることは上達の喜びがそれだけあるということ。先を急がずに楽しみながらゆっくりと上達できたらと思っている。

コメント